③ 続・アジアの窓から |

1997年11月6日、自民党農政議員連盟の有志8人が愛知県の「海外市場開拓推進事業」に協力すべく、上海へ自費で調査に赴きました。私もそのひとりとして参加しました。帰国後、調査報告を兼ねたコラムを東海愛知新聞紙上(1998年3月18日~4月18日、全16回)に連載しました。

上海

ここ上海は、北京、天津と並ぶ三大政府直轄市であると共に、日本の群馬県ほどの面積(6185平方キロ)に約1400万人の人口を持つ中国屈指の経済都市でもある。

現在の繁栄と知名度に比べ、都市としての歴史は浅い。十三世紀の中頃、南宋が臨安(抗州)に都を築いたときに、沿海交易の監督官庁として市舶提挙司を置いたのが、上海の港湾都市としての始まりという。皮肉なことに今日のような近代都市としての発展の基礎は、「阿片戦争」の結果、1842年にイギリスと南京条約を結んで、西欧列強の資本が流入したときに出来上がったのである。

現在、上海港をのぞむ外灘(バンド)の街路を眺めると、石造りの建築物が建ち並び、まるでヨーロッパの街角にいるような錯覚に陥る。

この中国随一の港湾都市が生まれ変わろうとしている。黄浦江を挟んで上海市街の対岸にある浦東地区は、かつて純農村地帯であった。そこに、先頃故人となった鄧小平による改革開放政策の促進により、〝浦東開発区〟の建設が始まっている。現在の市街地とほぼ同等の面積の地域(230平方キロ)に外貨を導入して、鉄鋼、造船、科学、火力発電などの工業地帯を造り、併せて第二の香港を目指す商業地域の建設を計画している。

対岸の市街地と開発区は、全町8キロの南浦大橋と楊浦大橋の二つの橋と、黄浦江の河底を通る二つのトンネルで結ばれている。まるで、ニューヨークのマンハッタン島と周辺部の工業地帯の関係を思わせる。上海を新生中国の牽引車にしようとするこの目論見も、昨今のアジアを巡る景気後退の成り行きによっては見直しを余儀なくされることになるかもしれない。

上海は、その立地のせいか、様々な歴史の節目の舞台となってきた。ことに孫文以来、近代中国の重要な政治的動きは、この地から発せられてきた。1921年7月の中国共産党の第一回全国大会もこの地で開催され、若き日の毛沢東も13人の代表者のひとりとして党結成に参加している。

翌日我々は、前夜祭までの時間を市内視察に充てることにした。近代的な顔の表通りから裏通りへバスで抜けて行くと、古い町並みの中に薄黄色の壁に囲まれた玉仏寺が見える。清の時代に建てられたこの寺は、ミャンマーから運ばれたという白玉(はくぎょく)の仏像で有名である。三国時代(三世紀)に創建された龍華寺など、こうした民族遺産があの文化大革命の嵐の中で破壊されることなく残されたことは幸運であったと言える。

昼食のため、明代(十六世紀)の名園・豫園(ユイエン)近くのレストランに向かう。バスを降り、迷路のような狭い歩道の石畳を踏みながら歩を進めると、中国の下町風景にお目にかかる。路上を徘徊するニワトリ。大道に商品を並べて声を張り上げる少年。豫園を囲む百四十店余りの商店街には、あらゆる商品が揃っているという。ここはインドと違って押し売りが無いと思ったら、ふいに脇を突かれ振り向くと、そこにはミヤゲ物を片手にした物売りの女性のたくましい笑顔があった。

前夜祭は花園飯店の二階大広間で開かれた。当夜は、日中国交正常化二十周年を記念し、両国のそうそうたる来賓が集う晩餐会となった。日本からは大使館及び参加四県(愛知、三重、長崎、鹿児島)の代表者が、中国からは上海市長や通商部関係者が出席し、スピーチをおこなった。

ビデオ撮影中の私は、遅れて入場した一団の中にどこか見覚えのある顔を発見した。それはかつてのロカビリー・スターの平尾昌晃氏であった。「なぜ、こんな所に?」という素朴な疑問から、ちょうど目の前に立ち止まった平尾氏に私は話かけていた。

上海には十五年前ほど前から来ていて、現在は上海にある音楽学校の校長なのだそうだ。この日はゲストとして、近く日本でデビューする中国人歌手を連れて参加されたのだという。

私は留学時代、ブラジルのイグアスの滝の近くでホテル経営をしている篠崎さんという方に大変お世話になったことがある。篠崎さんが、学生時代に平尾氏の親友であったという話を聞いていたので確かめてみた。結果は本当であった。しかし残念なことに、中学時代の同級生だという篠崎さんは、何年か前に病気で亡くなられたと教えられた。

当時南米を旅行中だった私は、篠崎氏に借りたジープのおかげでジャングルを抜け、小型船に乗り替え、アルゼンチン国境に向かうことが出来たのである。

それにしても、平尾昌晃氏との逸話を話してくれた人の死を、平尾氏の口からこの上海の地で二十年ぶりに知らされるとは、何という因縁であろうか。

新経済政策

平成9年(1997年)11月8日から9日間、日本物産食品文化展が開催された。会場は、上海市浦東近くに日本のヤオハンとの合弁で建てられた、東洋一の売り場面積を誇る総合ショッピングセンター〝ネクストステージ・上海〟の特設催事場である。

我々は8日朝、オープニング・セレモニー出席のため正装で出発した。会場周辺の景観は、社会主義国とは思えない華やかさであった。社会主義市場経済という矛盾に満ちた経済政策が、果たしてどこまで成功のレールを走り続けるものか判然としないが、今、目の前に広がる街並みや各フロアを彩る豊かな商品群を見る限り、中国指導部の得意顔の理由が分かるようだ。三階の特設会場は、既に、柿、あられ、和菓子、うどんなどの日本産品の搬入・展示が終わり、外には入場を待つ人々が列をなしていた。会場の天井部は数階上まで吹き抜けで、各階の手スリ越しの鈴なりの顔が感心の高さを物語っている。

中国人の平均年収は15万円程度であるので、ここの商品は随分高価な物となるが、9日間で12万4千人の入場者と535万円ほどの総販売額があったそうである。会場では、調理実習と試食・試飲が注目を集め、今後の量販に期待をつなぐ催しであった。

中国の流通経済は、基本的に社会主義統制経済であり「統一買い上げ、統一配給」の形で中央統制されていた。それが1980年代に入って鄧小平の復活による経済路線の変更で、まず農産物自由市場が誕生した。人民国家所有の農業生産から、生産請負制に移行する過程で生じた余剰生産品を農民が自由処分する場として生まれたのである。個々の農民は自産自銷証(販売許可証)の発給を受け、市場へ参入するようになった。この自由市場が端緒となり、統制経済体制の中で他の品目が次々に自由化され、自主流通商品市場に向けての奔流となって行った。

以後、石炭、石油、綿花、穀物などの基本産業資材を除いて自由化は進み、切符制となっていた米、小麦粉、綿製品も自由購買制に変わった。それに伴って政府が管轄していた各種流通機関は企業化し、流通形態が多様化してきた。現在では、大幅に自由経済の流通形態に移行している。とは言え、このように経済を自由化して社会主義国としての体制が維持できるものなのかどうか、私はいぶかしく思っている。

上海市は卸売業の基本整備のため大市場、大流通、大商業を三大指標とし、「一区」「三線」「五塊」の配置を進めている。「一区」とは、浦東の貿易区に国家級の大規模市場の建設と先物取引市場を設営すること。「三線」は、水陸の交通の便利な上海にある三つの沿岸線を改造・整備し、そこに大型商品卸売市場を形成すること。また「五塊」とは、上海の五つの地区に商品集散センター、卸売センター、市場情報センター、物流運輸倉庫センターなどを造り、五つの新しい卸売拠点とすることである。

さらに上海市は、市内各所に地域の特性を生かした十大商業中心街の建設を進めている。そのうち、南京路は沿線5キロにわたり三百五十店以上の高級商店が並んでいる。いわば中国の銀座通りである。淮海路は流行のファッション街として賑わう、六本木のような盛り場と言える。また金陵路では八大商業ビルの改造が行われ、近代化した最新ショッピング街となっている。

今回、日本から四県が主体となって見本市を開催した訳であるが、上海への民間の進出は既に始まっている。1993年に伊勢丹が淮海路に支店をオープンしている。八佰伴は、試験店を出した後の1996年に「ネクステージ・上海」をオープンしている。八佰伴はその後、アジア地域への出店過多がたたって倒産の憂き目を見たが、他に近鉄や三越など小規模出店により堅実な歩みをしているようである。ジャスコやダイエー系のローソン、西友などのスーパー系も徐々に出店している。

自由時間に歩き回ったときに、街角ごとに目に入るローソンやケンタッキー・フライドチキンの漢字看板に少々の違和感を覚えながらも、自由経済の資本流入のスピードに改めて驚かされる思いがした。ただ、夜間立ち寄ったマクドナルドのポテト・フライだけは頂けなかった。油の質が悪いのか、日本やアメリカのそれのようにはカラッと揚がっておらず、ジトッとして、くどい味であった。

これからは、中国の生産物も品質を問われる時代が来るであろうことを思いながら、ポテトを口に運んだ。

一人っ子政策の功罪

十年ほど前までは、この辺りも人民服姿ばかりであったという。現在、我々の目に映る上海の人々の様子は、そんな一昔前の中国とはかけ離れたものである。上海だけが特別かと思ったが、他の大都市でも田舎から出て来た人や老人を除いて、今や人民服は姿を消しつつある。

十年間に及ぶ経済開放政策は人々の生活や考え方にも大きな影響を与えた。急激な市場経済の進展による拝金主義の横行が、資本主義的繁栄とともに、人間の欲望のパンドラの箱を開け放ってしまったようだ。近年の中国では凶悪犯罪が多発し、殺人件数も急増している。地方では列車強盗さえ起きているそうだ。何分、大陸国家である。一度タガが緩み始めると、警察力だけではとても取り締まりはできない。中国での刑罰の厳しさは、そんなところにも理由があるのかもしれない。何かというとすぐ極刑である。

余談であるが、この国ほど刑罰の種類がマニアックに多い国も珍しい。その手の本を読むと、切ったり、刺したり、えぐったり、ひんむいたりと魚料理でもあるまいに、よく次々に考え出したものだ。中国人は本質的にサディストではないかと思うほど、残酷な刑罰がある。これも五千年の歴史の成果の一つ?であろうか。

現在、地球上の人口は60億を数える。そのうち中国人は12億を占め、全世界の五人に一人は中国人という計算になる。

「子供は神からの授かり物」という宗教的教えと農村社会での働き手の必要性という生活上の理由から、途上国で人口抑制に成功している国は少ない。その数少ない国の一つが中国である。中国の人口抑制政策は毛沢東の没後に始まった。有名な「一人っ子政策」は、1978年に出された天津医学院の一女子職員の提案書に基づいているという。大家族主義による血脈を尊ぶ中国の伝統と、跡継ぎの男子を欲しがる儒教的な考えを改めさせることは大変困難な事業である。それを徹底的な賞罰主義をとることで克服しようとしている。私が中国について一番驚くことの一つは、この「一人っ子政策」を実施し、ともかく軌道に乗せたことである。

一人っ子の家には証明書が配られ、様々な優遇策が認められている。一人っ子には、16歳まで養育援助費が出され、入園進学にも便宜が図られる。逆に二人以上子供を産んだ場合、罰金のうえ教育費は全額自己負担となり、その他の特典が無くなるばかりか賃金は削減され、共産党員の場合は除名処分となる。私達が中国にいる頃、日本の新聞に「中国の一人っ子政策が緩和される」旨の記事が出たそうであるが、現地では誰も知らず、「そんな話は信じられない」とのことであった。今も避妊教育は各地で行われ、都市部では職場ごとに厳しい管理体制があり、出産許可が下りないと妊娠の権利すら無いという。もっとも、開放政策の時流に乗って成功した万元戸(成金)の中には、罰金を払っても子供をたくさん欲しがる者が少なくない。

昨年、NHKの番組でご覧の方もあると思うが、農村部では子供欲しさに妊婦を山中に隠して二人目、三人目の子供を産ませる親もいる。こうした子供は「黒孩子」(闇っ子)と呼ばれて戸籍が無く、幽霊のような存在であるから、進学も就職もできない。ただ農業労働者として生きるだけである。現在こうした子供が全中国で数百万人いるという。そのためか、避妊手術を行う者にも奨励金や特典が与えられるそうである。子供を一人しか持てないという制度から様々な悲劇も生まれている。跡継ぎの男子を望む親のために、女子が産まれると殺してしまうケースも少なくない。捨て子も増えているという。また、障害児も同様の運命を辿ることが多い。そのために今、中国では同年代の男女比率が大きく狂い出しているという。男の働き手を欲しがる農村部の嫁不足は深刻で、ベトナム、ラオス、ミャンマーや北朝鮮などの国境の村から女の子を買ったり、誘拐事件までも起きたりしているそうだ。「将来、女性不足から戦争が起こるかもしれない」という笑えないジョークもある。

また、一人っ子政策で生まれた子供達は「小皇帝」とも呼ばれ、両親や祖父母の愛情を一身に浴びて育つため我がままで忍耐力が無く、自分勝手な子供が多くなっているという。日本人も人ごとではないが・・・。

ともかく近い将来、中国は社会の構成員のほとんどが一人っ子という史上稀(まれ)な国家となるのである。

上海到着の夜、カゼ気味の私は乗り気ではなかったが、男同士で市街地探索に出かけた。

表通りの華やかさは日本と変わらない。ふと気まぐれに入った喫茶店の様子がどうも変である。ウェートレスがケラケラ笑うばかりで、注文も取りに来ない。おまけに中は真っ暗で、照明も少ない。後で分かったことだが、これが最近流行の「双座」というアベック喫茶であった。

こんなところにも、中国の住宅事情や社会の自由化の空気が感じられるようである。

東アジアの近代史に思う

1949年10月1日に「中華人民共和国」という名の新しい王朝が成立して、そろそろ60年を迎える。「明」以来の漢民族主導の統一国家の誕生であった。

中国人の凄さは「元」や「清」など異民族の支配を受けていても、いつの間にか異民族の方を中国文化の中に溶け込ませてしまう点である。確かに、風俗や慣習などは蒙古人や満人からも取り入れてはいるが、それは表面上のことで、いつしか支配者の彼らの方が中国化してしまい、やがて懐に取り込まれてしまっている。そんなところに、中国人をして自らを世界の中心〝中華〟と言わしめるのかもしれない。昨年、『アジアの窓から』で、

「中国という国を考える時に、中共も歴代王朝の一つとして捉えた方が、その本質を見誤らない」

と書いたが、今も同感である。社会主義の体制をとっている中国であるが、人治主義と呼ばれるように国家運営の実態は、イデオロギーや法体系よりも儒教的な大家族主義に根差しているように見受けられる。また、自らを中華と呼称する中国人は、その考え方も自己中心的傾向があり、その点では西洋人に似ているとも言える。

私のささやかな経験による一例を紹介しよう。かつてアメリカにいた頃、ある中国人学生から、

「あなた方は、心が貧しくて人を信用できないからペットを飼う」

と言われたことがある。そこで、

「お前さん達は、ペットを食っちまうからペットを飼えない」

と言い返したところ、

「我が国に対する侮辱だ」

と気色ばまれたことがあった。自分も相手に失礼なことを言っているのだが、それには気づいてないようだ。一つの例を普遍的なものとして言うつもりはないが、中国と日本の議論の中には同じような傾向が多く見られるような気がする。

同じく儒教国家である小型中華の朝鮮や韓国にも同様のことが言えると思う。同じアジア人である日本人、しかも歴史的に自分達より後進であり下位に属するはずの日本によって足下に踏みにじられた歴史が、誇り高く、序列を尊ぶ儒教国の人々には我慢ならないことなのかもしれない。その影響(ため)か、両国との交渉事は感情的な要素が絡み過ぎて、冷静な話し合いにならないことが多いように思う。しかし、今改めて歴史を振り返ってみると、明治維新前後の日本、朝鮮、中国の三国の立場は紙一重であったような気がする。当時の西欧列強の力と植民地政策に、より大きな危機感を抱いた日本のみが、明治維新による大政奉還を実現させ、富国強兵策による大きな体質改善の努力を成し、植民地化を免れたのである。

同じく儒教国家である小型中華の朝鮮や韓国にも同様のことが言えると思う。同じアジア人である日本人、しかも歴史的に自分達より後進であり下位に属するはずの日本によって足下に踏みにじられた歴史が、誇り高く、序列を尊ぶ儒教国の人々には我慢ならないことなのかもしれない。その影響(ため)か、両国との交渉事は感情的な要素が絡み過ぎて、冷静な話し合いにならないことが多いように思う。しかし、今改めて歴史を振り返ってみると、明治維新前後の日本、朝鮮、中国の三国の立場は紙一重であったような気がする。当時の西欧列強の力と植民地政策に、より大きな危機感を抱いた日本のみが、明治維新による大政奉還を実現させ、富国強兵策による大きな体質改善の努力を成し、植民地化を免れたのである。当初、明治の日本人は中国や朝鮮に同情的で、私の調べた限りでも、近代化のための好意的アドバイスを随分おこなっている。ただ相手にそれを聞く耳が無かったのである。自国の体制と文化に誇りと自信を持ちすぎるあまり、客観的に情勢を把握できず、逆に日本の変わり身の早さを軽蔑したのである。

清国ではその頃、「先祖伝来の国風を洋風に改めた不埒(ふらち)な日本を成敗する」ということが真面目に論じられたという。そうした古い儒教のくびきから自らを解放できなかったことが、その後の両国の運命を決めたと言える。

両国は日本の支配さえ無ければもっと早く独立し、発展できたと言う人もいるが、私は逆の可能性の方が高かったように思う。当時の国際情勢を考えれば、たとえ日本の侵攻が無くても、いずれ両国はロシアか他の列強の支配下に組み込まれていたはずである。その場合、日本の独立も保障の限りでなく、アジア各国の解放も遅れたであろう。日本帝国という爆弾はアジアに災禍をもたらしたと同時に、列強支配という重しも吹き飛ばしたのであるから。

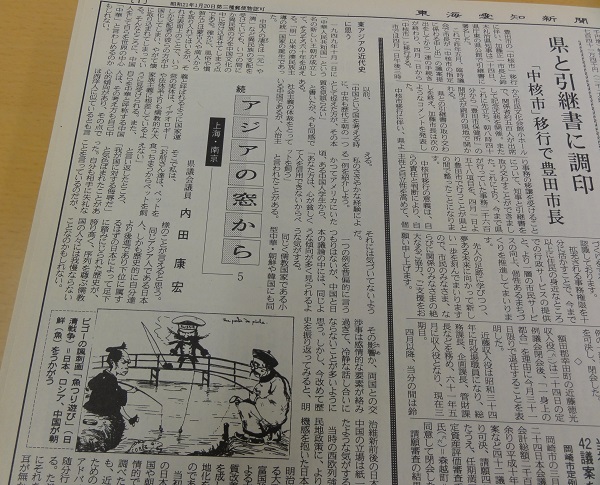

現実の歴史は、朝鮮の支配権を巡る日清の戦いに日本が勝利したことで日本に傾いた。しかし満州の権益と東洋の不凍港を求めるロシアの思惑が三国干渉を招き、日本は遼東半島を返還し、さらにロシアの圧力を身近に感じるようになる。

当時のロシア帝国の君主は、かつて皇太子時代に訪れた日本で巡査の津田三蔵に斬りつけられたニコライ二世であったであった(大津事件)。その後彼は公式文書でも日本人を「猿」と表記して恨んでいたそうだ。この人物を君主に戴くロシア帝国は、当時三百万の兵力を有する世界一の陸軍国であり、世界最強の装備のバルチック艦隊と東洋艦隊を併せ持つ大帝国であった。日本を叩き、支配しようとする動機も能力も十二分にあった。日本が座していれば、死を待つことは必定であった。

世の観念的平和主義者のウソは、こうした日本が置かれてきた国際環境を意図的に無視している点にある。当時は〝力の時代〟である。そんな状況下に街頭で平和を連呼しても、空から平和は降っては来ない。日本の独立と民族の尊厳は、当時の指導者の冷徹な状況判断と明治の人々の気骨によって守られたのである。

しかし日清・日露戦争の予想外の勝利が日本人の心に奢りを生じ、その後の軍国主義の台頭を招き、日本を破滅の道へと導いた経緯を考えると、歴史の皮肉を感じてならない。

古都・南京

上海での一連の公式日程を終えた我々は、バスで南京に向かった。高速道路に入り、郊外に出ると車窓にはのどかな田園風景が続いていた。

余談だが、中国ではバスを〝汽車〟と書く。日本の汽車は〝火車〟だそうだ。看板で見た〝卡車〟は何かと思ったら貨車の意で、トラックのことであった。

上海と南京を結ぶ高速道路はサービス・エリアも設けてはあるが、利用者が少なく閑散としている。中に入ってみなければただの事務所に見える簡素な造りで、上海の派手さとは異なった趣である。ハイウェー上でも思い出したようにしか対向車に遭遇しない。それも主にトラックばかりである。この国はまだモータリゼーション前夜なのである。

4時間余りのバス行程の後、我々は漆黒の闇に包まれた南京市の城門をくぐった。夕食に向かう途中、ラッシュにぶつかった。上海でも同じであるが、中国人は本当に信号を守らない。赤であろうと黄であろうと、歩行者は自分の渡りたいように交差点を横断して行く。まるで車に「よけて走れ」とでも言っているようだ。よく事故が起こらないものだと思うが、皆それぞれ自分の周囲を油断なく目配りしながら歩いている。

時に、止まった車の周囲に人だかりがしている。何事かと覗いてみると、二人の男がつかみかからんばかりに大声でののしり合っている。どうやらタクシーが自転車を引っかけたらしい。ケガは無いようだが、自転車が破損していた。どうも、この口ゲンカが損害賠償の駆け引きらしい。時折周囲から声がかかり、実に賑やかだ。普通の日本人は、とてもこの感性にはついて行けないことであろう。

ここ南京は、江蘇省の省部であるとともに、古来幾度も各王朝の都となった王城の地である。かつて春秋戦国の時代、この地では、仇敵同士が同じ船に乗り合わせる「呉越同舟」のことわざで知られる呉と越の国が覇を競っていた。紀元前496年、まず呉王夫差(ふさ)が先に王城を建てたが、25年後、越王匂踐(こうせん)により滅ぼされている。その後、この地は長江に通じる水運によって栄えた。以来この都は金陵、秣陵、建業、建康などと王朝の変遷とともにその名も変わった。地の利に恵まれた南京は長江を通じて各地の多様な産品が集まり、商都としても繁栄を極めていた。南京は長安、洛陽と並ぶ中国三大古都でもある。今も市内各所には数多くの文化遺跡や仏寺などが見られるが、残念ながら歴代の度重なる戦火でかなりが焼失してしまった。

今、広々とした幹線道路の両側には、うっそうとしたプラタナスの樹々が車道に覆い被さっている。

ガイドの張さんが面白い質問をした。

「なぜ日本語には『南京○○』という言葉が多いのですか?」

確かに南京虫、南京豆、南京袋、南京錠、そして南京玉すだれと、ちょっと考えてもこれだけ出てくる。苦しまぎれに、

「南京から、南京袋に入った南京豆が、南京虫をつけたまま送られてきたから」

と言ったら、笑われてしまった。

南京とは〝外来〟と同意である。長い間、日本にとって外国とは中国のことであった。その中国の有名な都市の名が品物の冠詞として使われたらしい。それが南京だ。ちなみに、南京豆は南京では作られていないそうだ。ピーナツはアメリカ南部が本場である。

中国の都市は、その戦乱の歴史の故か、いずれも大きな王城を中心に形成されている。戦後の都市近代化政策のために随分壊されてしまったそうだが、ここ南京市は今も長大な城壁に囲まれている。これは明の太祖朱元璋(しゅげんしょう)によって造営された周長37キロ、高さ最高21メートル、基部の厚さは15メートルもある巨大な建造物である。城門は13もあり、南門が正門であり中華門と呼ばれている。崩れかけの石段を登って中華門の上から周囲を見渡すと、南京の市街地が一望できる。南京は上海ほど西欧化されてないのを幸いに思う。

中華門の上は、テニスコートが数面とれそうなほど広い。南北128メートル、東西90メートルあり、四重の門として造られ、間に兵3000人を収容できる空間が設けられている。扉を使って敵を分断し、忍ばせた兵によって各個撃破するためのものだったようである。しかし、近代戦の役には立たなかったらしい。

南京には、太祖の墓〝孝陵〟もある。今も緑の庭園の中に象やラクダ、文武の官などの石像が参道沿いに建ち並び、壮観である。明の初代皇帝である太祖朱元璋は、安徽(あんき)省の貧農の出であったという。25歳の時〝紅巾の乱〟に加わり、元王朝討伐の戦いでその統率力を買われて一兵士から武将となり、漢人による大明国を興した。毛沢東は、蒙古人の元王朝を倒して漢民族による君主独裁政権を確立した朱元璋を大変崇拝しており、彼の治政・政策一般まで深く研究していたという。

張さんが、

「もう一人、日本の有名人にも、朱元璋の大ファンがいます。南京まで来ましたよ」

と言った。

誰かと思えば、麻原彰晃こと松本智津夫であった。

南京への道

私は今まで、県議会で何度も〝歴史教育のあり方〟を取り上げてきた。歴史は立場によって様々な解釈が成り立つものであるから、できる限り多くの角度から検証すべきと考える。

近代史における日本の立場は、欧米列強の先進帝国主義に対峙する後進帝国主義として認識できる。その反面、日本が加害者の立場となった中国大陸において日本軍の行った軍事行動について、釈然としない点が多く、一度自ら現地を訪れた上で考察したいと考えていた。

そのきっかけの一つとなった本が、本多勝一氏の現地取材に基づいたドキュメント『南京への道』であった。この本は日中戦争で日本軍が行ったとされる数々の蛮行を、被害者の証言を元に著者が検証したものである。私は、この本の読後に頭痛が起きてしまった。

日清・日露戦争当時の日本は、国際法を忠実に遵守していた。厳格に国際ルールを守ることで先進国の一員として認知を得、列強との不平等条約を改正することを目的に置いていた。その結果として欧米の新聞紙上に「世界で唯一、略奪や暴行を働かない統制のとれた軍隊」「軍隊の鏡、あるべき姿」とまで激賞されることとなる。そうした武士道的伝統のあった日本陸軍が、なぜ中国で今日伝えられる南京事件のようなおぞましい失態をしでかしたのか。あるいは、そうした話はどこまでが事実なのか知りたかったのである。もちろん、60年も経ってから現地に行ったところで何が分かるとも言えないが、現地に行かなければ感知できないこともあると思い、今回の訪中団に参加したのである。

ここでもう一度、アジアの近代史に触れてみる。当時は弱肉強食の帝国主義の時代であり、列強諸国が武力で他国の領土の切り取りを行っていた時代であった。それが正しいか悪いかとい問題ではなく、否応なくそうした時代環境の中に新興国家としての日本が存在したということである。列強の進出で弱体化しつつあった清国が中華帝国としての威信を賭け、朝鮮半島の支配権を巡って日本と戦ったのが日清戦争であった。結果は、十倍以上の兵力を持ちながら旧態然とした戦いをした清国軍が精強な日本軍に打ち破られ、アジアの勢力関係が逆転した。そのため生じた大陸における清国の力の空白を狙ってロシアが南下する。南下したロシアと、朝鮮半島の確保を図る日本が満州平原で衝突するのは当然の成り行きであった。

こうした日本の置かれた国際力学上の立場は、第二次大戦後の朝鮮戦争において、日本嫌いであったマッカーサー元帥でさえも理解することとなった。マッカーサーは本国への報告書の中で「地政学上、日本の安全のために、朝鮮半島の安定は欠かせないものである。よって、日本の行った一連の軍事行動は自己防衛のためのものであった」と述べている。

もしも日露戦争に日本が敗れていたとすれば、中国北部、朝鮮半島、そして日本列島までがロシア領となり、その後のアジアの歴史も大きく異なったものとなっていただろう。もちろんこれは日本中心の歴史観であり、中国や朝鮮の主権を考慮したものではない。しかし、それは当時の両国が〝力の時代〟における現状認識に欠け、自力で他国の力を排除する自覚と能力を持たざるために招いた結果であるとも言える。今振り返って見れば、中国の国内的混乱に乗じて満州国を建国した一連の過程(満州事変)に不純なものを感じるし、陸軍の独断専行による戦略なき中国侵攻がアメリカの反発を招き、後の太平洋戦争を誘発させたことを考えると、パワー・ゲームとしてのみ歴史を眺めることの危険性も感じる。

中国から見て〝日本帝国主義の侵略〟ということがよく問題となる。しかし、1911年の辛亥革命で事実上清国が滅亡した後の中国は独立国家としての体を成していたとは言い難い。やっと誕生した共和国・中華民国は、孫文と袁世凱の確執の中でつぶれた。その後、中国大陸は各地の軍閥に分割統治され、さらに国民党軍、共産党軍を巻き込んだ混乱の時代へと突入して行ったのである。しかも、それぞれの勢力が外国列強と結んで覇権を争うという四分五裂の内乱状態であったと言える。おまけに、各地方では馬賊や匪賊と呼ばれる伝統的?盗賊団が出没し、国内治安は最悪の極みであった。

歴史に「もし」はないが、でき得るなら日本は混乱する中国本土から手を引き、ひとまず国民党側との和平交渉に応じて、新興の満州国の国力の涵養保持に専念すべきであった。中国本土から手を引くことで、とりあえずアメリカとの関係悪化は避け得たと思うからだ。さらに明確に言うなら、中国の内乱など傍観していればよかったのだ。下手に乗り込んで刺激をしたために国共合作が成立し、抗日戦線で国論が統一され、眠れる獅子が目を覚ましてしまったのだ。

とは言え、当時の陸軍の体質を考えれば、太閤秀吉ですら成し得なかった中国大陸制覇の野望は、軍人として抑えられぬ夢であったかもしれない。結果的に、一部の軍人達の功名心に引きずられて中国大陸の動乱に巻き込まれて行ったことが、日本の最大の禍根となったのである。

1937年7月7日、夜空に響いた数発の銃声が日本と中国の運命を変えることとなる。北京郊外の盧溝橋で対峙していた日中両軍の本格的な軍事衝突が始まったのである。一説には、日中両軍を戦わせて消耗させるために、毛沢東の命を受けた劉少奇(りゅうしょうき)の部隊が初弾を放ったという話が中国共産党史の秘話としてあるという。

ともかくこの事件が、その後8年に及ぶ日本の本格的な中国本土侵攻の始まりとなったのである。

中国の農業と世界

南京での最終日、私達は近郊農業の視察に出向いた。

いかにも中国らしいと思ったのは、当日にならなければどこへ行くのか分からない点である。相手の都合で突然、視察先が変わってしまうのだ。当初、近くの農場と市場の視察くらいで、午後には自由時間が少しあると思っていたのだが甘かった。その日は一日中バスの旅と相成ったのである。

片道二時間かけて到着したのは、南京市の郊外、江寧(こうねい)県にある「農業生産請負機構」という所であった。日本では都道府県の下は市長村であるが、中国では省の下に市と県があり、その下に鎮・郷・村がある。南京市は江寧県より上位となる。我々は、そこで近郊農業の実態を学習することとなった。

請負農業は、1981年の鄧小平の改革開放政策の一つとして取り入れられたシステムで、農地を国から請け負い、作物は自由選択できる。その代わり国に一定量(三分の一程度)の農作物を税として提出することになっている。現在この機構では、4万2千6百畝(1畝は666平方メートル)の農地を管理しているそうだ。50キロ当たりの値段は、菜種が120元、麦71元、米は73元となる。1畝当たりの収穫量は米が500~600キロ、麦が250~300キロで、単位面積当たりの収穫量は日本の平均値を上回っている。中国原産のラッキョウは1畝当たり1000キロも穫れるため、現在、名古屋方面に塩漬けの一次加工をして出荷中だそうだ。将来は、中国で最終加工まで行う計画とのことである。

現在、改革開放政策のため人民公社は無くなっているが、機械化農法の進展に伴って費用がかさむため、再び集団農場方式に戻りつつあるそうである。ここにはコンバインが14台、トラクター560台、耕運機も多数あるが、燃料代を惜しんで牛を飼う農民が多いようだ。都市生活者の平均年間収入が15万円くらいで、農村は一家族4、5人で年10万円程度だという。これでは農村での離農者が増えるはずである。

近年、中国における近代化・工業化に反し、農業が衰退して行く現象に対して警告を発する書がアメリカで出版され話題を集めている。ワールド・ウォッチ研究所の所長であるレスター・ブラウン博士の『誰が中国を養うのか?』である。この本によれば人口、経済ともに成長し続ける中国は、2030年には3億トン以上の穀物を世界から輸入しなければならなくなる。その中国を誰が養うのか、という問題が提起されている。

現在、人口12億の中国は、2030年には16億人を抱えることになる。経済成長によって個人の生活水準が向上すれば肉や卵、牛乳、あるいはビールなどの消費も増え、畜産のための穀物需要も増大し、自国の農業力だけでは賄えなくなるという。中国は、このところ穀物の収穫量が減少傾向にある。その理由は、人口増や工業化に伴う農地の減少と気候変動、地下水の減少に伴う水不足、すでに限界点に達している化学肥料農法の実態にある。

ことに中国の農業は地下水への依存度が高く、過度の汲み上げが地盤沈下や塩分の集積をもたらし、もともと少ない農地面積の条件悪化をもたらしている。問題は、その影響がこと中国一国の問題に留まらない点にある。不足する3億トンの穀物量は、現在の世界の総輸出量の2倍近くの量である。科学技術の進歩や農地の開拓による増産によっても2倍にするのは無理がある。もし中国が食糧を大量輸入することになれば、世界の食糧相場は暴騰するだろう。そうすれば世界経済は大混乱に陥り、貧しい国々では食糧暴動や飢餓、大量の難民が発生し、収拾不能事態もあり得る。場合によっては戦争が始まるかもしれない。こうした事態は世界的な天候異変からも起こり得る。まるで増え過ぎたレミングの大群が海に向かって暴走する話のようである。そうした破局を避けるため、中国は一人っ子政策を推進し食糧の増産に励んでいるのである。

私達が二番目に訪れた江蘇(こうそ)省の農業科学院では、そのための研究が進められている。ここの経済作物研究所では、綿、菜種、大豆、アワ、トウモロコシ等の荒地向けの品種改良を行っている。米については、インディカ米とジャポニカ米の混合品種で、1畝当たり700キロの収穫を上げている。近い将来、多収穫のF1・ハイブリッド・ライスを一般農家へ配布して、味は二の次でも収量第一の増産をはかって行くそうである。どちらにしても、急増する食糧需要を満たすために食糧の多角化が必要とされるだろう。ことに不毛の地の多い中国に合った作物、イモやカボチャ、アワ、ヒエ、ソバといった作物の増産、鯉料理を好む中国人には淡水魚の養殖や海産物依存を高める手段もある。もっとも、中国全土で今の日本並みに海産物を食するようになれば、世界中の流通海産物の大半は中国で消費されてしまうことになる。

私達が二番目に訪れた江蘇(こうそ)省の農業科学院では、そのための研究が進められている。ここの経済作物研究所では、綿、菜種、大豆、アワ、トウモロコシ等の荒地向けの品種改良を行っている。米については、インディカ米とジャポニカ米の混合品種で、1畝当たり700キロの収穫を上げている。近い将来、多収穫のF1・ハイブリッド・ライスを一般農家へ配布して、味は二の次でも収量第一の増産をはかって行くそうである。どちらにしても、急増する食糧需要を満たすために食糧の多角化が必要とされるだろう。ことに不毛の地の多い中国に合った作物、イモやカボチャ、アワ、ヒエ、ソバといった作物の増産、鯉料理を好む中国人には淡水魚の養殖や海産物依存を高める手段もある。もっとも、中国全土で今の日本並みに海産物を食するようになれば、世界中の流通海産物の大半は中国で消費されてしまうことになる。2030年における食糧危機は突然始まるのではないし、中国一国のみがその原因となるのでもない。巨大人口を有する発展途上国は同一傾向を持ち、その要素を加えれば、食糧危機はさらに加速されるものと思われる。

1998年は、マルサスの『人口論』の初版が発行されて200年目に当たる。増加する人口に食糧の供給が追いつかなくなり、犯罪や貧困が社会制度とは無関係に増加することを予言したこの著作は、科学技術の役割が考慮されていない点を批判されてきた。そんな忘れかけていた18世紀の予言が、21世紀目前となって再浮上してきたのである。

有限の地球における食糧の供給には必ず限界点があり、人類は地球上において無限に殖(ふ)え続けることは許されないのである。

孫文と日本

南京市の東方、紫金山の中腹に、中国民主革命の父と仰がれる孫文の墓「中山陵」(ちゅうざんりょう)がある。その名の由来は、日本亡命期の孫文が中山樵(なかやまきこり)と名乗っていたことによる。中国では敬称として「孫中山」とも呼ばれている。

本人の希望によって築かれたというこの墓は、約8万平方メートルの広大な敷地の中に山の斜面を利用して築造され、青い瓦屋根と白壁の美しい正門と祭堂が長大な石段で結ばれている。孫文直筆という「天下為公」(てんかいこう)の文字を掲げた正門を抜け392段の石段を上ると、教科書の写真でお馴染みのふっくらとした孫文よりも痩身で老けた養子の大理石像と対面できる。堂の奥には、大理石の臥像とともに柩が安置されている。中国の数多い偉人の中で、これほど日本及び日本人と関わりの深かった人物もいないであろう。

1866年、広東省の香山県(中山県)の中農の子として生まれた孫文は、12歳の時にハワイで事業を営んでいた長兄のもとに渡り、ホノルルの高校に学んでいる。19歳で帰国し、香港の医学校を卒業後マカオで開業した病院は繁盛し、外科医として手腕を振るっていたという。

革命運動への志は医学生の頃に芽生え、ポルトガル領のマカオを追われてから本格的な革命としての道を歩み始めたのである。当初、清朝の李鴻章へ上書を行ったり、穏健な手段で西洋技術による中国の富国強兵をはかろうとしたりしたが、清朝の守旧派に阻まれ断念することになる。その後、革命による共和国建国を決心し興中会を結成したのである。

孫文が他の中国人革命家達に比べ異質な印象があるのは、青少年期を過ごしたハワイの空気によるものではないだろうか。自由なアメリカ社会に比べ、旧弊に縛られ貧困に蝕まれた中国社会の矛盾をより以上に強く感じたことだろう。欧州に留学した周恩来や鄧小平ら左翼グループの活動に比べ、詰めが甘く楽観主義的な点にも、彼の人柄とともにアメリカの影響が感じられてならない。

日清戦争直後、広州で最初の挙兵に失敗した孫文はアメリカからヨーロッパを経て日本に亡命した。その後、1895年から1924年までの29年間、日本を拠点に中国革命のため世界を巡ることになる。その間、孫文は実に多くの日本人支援者の精神的、物質的支援を受けている。中国革命に殉じて命を落とした日本人もいる。

今日、中共政府の見解は「日本人が行った孫文革命支援の活動は、すべて中国侵略のための下準備に過ぎない」というものである。私はこの見解を「そうした解釈をしなければ、正当性を確立できない中共政府の方便」と考えている。

当時、孫文を支援した日本人は実に多岐に亘っている。自由民権運動家の菅原伝、大陸浪人で一代の国士でもあった宮崎滔天(とうてん)、政友会総裁の犬養毅、アジア主義の巨頭・頭山満(とうやまみつる)らであり、ロンドンでは民俗学者の南方熊楠(みなかたくまぐす)から思想的影響を受けた。他にも尾崎行雄や大隈重信との交友も知られている。孫文は在日中、こうした多くの人々の支援と庇護のもとに活動を続けたのだ。

生活力のない孫文のために、玄洋社の社長で九州炭坑主の平岡浩太郎や筑豊炭田の安川敬一郎は生活費の面倒まで見ていた。革命運動の資金集めにこれらの人々の力は大きく、中には自分の家屋敷を売却して資金提供した者もいれば、満鉄の犬塚信太郎理事のように退職金のすべてを提供した人物もいた。今日、日本でもこうした事実は忘れ去られている。

私は、当時の日本人の協力や支援の多くは、孫文と中国に対する無償無垢の行為であったと信じている。当時はまだ明治維新の精神と武士道の伝統が生きていた時代であったのだろう。

また、日露戦争後、アジア各地からの留学生が増加し、欧米に対抗する大アジア主義の考えのもとにアジアの留学生を支援しようという気運が日本国内にあったのも事実である。もし日本が大陸侵略のみを考えていたとしたら、なぜ当時、多くの朝鮮人や中国人の留学生を陸軍士官学校や海軍兵学校へ受け入れたのだろうか。陸大、海大まで進んだ留学生さえいる。それは日本の手の内を明かすことであり、ある意味得策ではなかったはずだ。その後、実際に多くのアジアの留学生達が各国の独立運動や政府、軍のリーダーとなり、要職についている。

後の日本に自国本位の軍国主義による誤謬(ごびゅう)があったとしても、物事は冷静に峻別して考えるべきである。自らの思想的正当性を導き出すために、直接関連のない事柄を無理に結びつけ、都合の悪いことは一緒に片付けてしまおうとするやり方を、私は容認できない。

1905年、孫文は東京で興中会、華興会、光復会など個別に活動していた革命諸会派を大同団結させて、中国革命同盟会を結成した。孫文の三民主義(民族、民権、民生)を活動綱領として、機関誌『民報』の発刊による組織拡大をはかった。多くの中国人留学生が同盟会に参加し、さながら東京は中国革命のメッカとなったと言われる。

ただし孫文という人物には、志の高さは裏腹に、金銭管理面にはズサンな点が見られる。問題となったのは革命資金の使い方である。同盟会への資金と個人への支援金を混同したり、日本政府から資金を受け取ったりしたことで同盟会の分裂騒動を招いている。孫文は若くして欧米文化の洗礼を受け、西欧型民主主義者のイメージがあるが、その実態は、掌握した独裁的権力によって中国の改革を行おうとするものであり、議会制民主主義を目指すものではなかったようだ。

孫文は犬養毅との対話の中で、一番の生き甲斐は「革命」で、次は「女道楽」だと答えている。教科書に載っている孫文の謹厳な顔写真を思うと何だか愉快な気がしてくる。歴史の事実とは案外こんなものなのかもしれない。一時、協力関係にあった国家主義の理論家、北一輝による孫文評は「ただの西洋かぶれのインテリで、ハッタリばかりで行動力のないホラ吹き」と実に辛辣である。

音ばかり大きい「孫大砲」と渾名をつけられ、辛亥革命も含め失意に満ちた生涯の孫文であったが、その後の中国の革命運動は彼の業績を基に進展して行った。

「革命尚未だ成功せず」の名言とともにこの世を去った孫文が、今日の中国を見て何を思うだろうか。

中国社会の課題

南京市は現在、中国の各都市に共通な四つの課題を抱えている。

第一に〝電力不足〟が挙げられる。需要に対して十分な電力が賄えず、施設も旧式なため停電が頻発している。今、中国の電力の70%は石炭火力発電で、残りの30%は水力と原子力発電に頼っている。西暦2000年までに中国全土で10カ所の原発が建設予定だそうだが、管理上の安全対策は十分か心配だ。

第二の課題は〝交通渋滞〟である。人と自転車の洪水は中国の名物のように感じていたが、やはり先方も苦慮しているようだ。現在、中国全土で地下鉄があるのは北京、天津、上海、広州の四都市で、南京は五番目となるべく地下鉄計画を推進中だそうである。

第三の〝住宅難〟と第四の〝結婚難〟は併せて述べたい。かつては、お互いの同意で結婚し、簡単な式を挙げて安価な公営アパートに住めばそれでよかったそうだ。ところが、中国でも個人所得の上昇に伴い、生活水準や人々の考え方に変化(伝統回帰?)が見られるようになった。豊かになった都市部では結婚のために多額のお金やテレビ、家具などを花嫁の実家に贈らなければならないという。日本の結納に似ているが、収入に対する負担率が違い過ぎる。中国の青年は恋人を探す前に貯金を始めなければならないそうだ。おまけに、豊かになると若い娘の要求はどこも同じとみえ、個人住宅生活を望んでいる。一戸建ての個人住宅を手に入れるには20年分の年収が必要になる。バスの窓から何度も見かけたが、最近はホテルに親族を招き、純白のウエディング・ドレスで結婚式を行うのが主流だそうだ。いずこも男は大変である。

以上のことに加え、一人っ子政策の中国では晩婚が奨励され、法律上、男は28歳以上、女は25歳以上で、合計50歳以上にならないと結婚が許可されない。それでも地方政府や企業は郊外に新婚向けの住宅やアパートを増築しているが、需要に対して建築のペースが追いつかないという。そんな社会事情がアベック喫茶店の隆盛を招いているのかもしれない。

南京市の北側の長江(揚子江)には、武漢、重慶の大橋に次ぎ、三番目に架けられた全長6700メートルの南京・長江大橋がある。21世紀の中国の躍進を支えるため、この橋の上流で世界最大の水力発電能力を持つ〝三峡ダム〟建設事業が進められている。1992年に着工したこのダムは堰堤(えんてい)の高さ185メートル、長さ1983メートル、貯水量393億トン、26基の発電機により1820万キロワットの電源開発と治水、水上輸送の拡充を計っている。

ダムの基本計画は、約80年前に孫文によってなされ、その後長年にわたり検討されてきた。過大な財政負担と事故や戦争で破壊された場合の危険性、883カ所もの史跡・文化財の水没、百万人規模の立ち退き、環境・生態系への影響の大きさも危ぶまれ、中国の国会・全人代でも最後まで建設の賛否が割れていた。全長6300キロに及ぶ長江の流域面積は国土の2割、工・農業生産額は全国の4割を占め、3億人以上の国民を養っている。ダム完成による各方面への影響が心配されるわけだ。

また、長江の支流漢口の丹江口ダムから北京に向けて総延長1200キロの内陸運河を掘り進める「南水北調中央線」の建設も1996年から始まっている。エジプトのアスワン・ハイ・ダムの例のように、地域の気象に影響を及ぼすこともあるが、中国の巨大プロジェクトはまさにこの国の命運をかけた事業となっている。

南京から上海への帰路、我々は約4時間の鉄道の旅をすることになった。広大な中国大陸の各地を結ぶ鉄道は総延長で5万キロ以上あり、地球を一周してなお余る長さである。我々の乗車したのはディーゼル機関車に牽引された車両であった。中国の鉄道の悪評を聞かされていたので心配したが、スムーズな走行でほぼ時刻表通りに上海駅に到着することができた。

上海駅前には、写真で見たとおりのお上りさん達や出稼ぎ?の人々の群れで一杯であった。こうした中国各地から都市へ集まる流民の存在が新たな問題となりつつある。人民公社もなくなり、かつてのように農民を農地に縛りつけておけなくなったため、不毛な内陸部から豊かな沿岸部へ人々が流民となって押し寄せて来る。好景気の折は仕事もあるが、景気の動向によって仕事にあぶれる者が出る。その結果、都市の治安が悪化する。今はまだ中国国内の問題であるが、これが状況の如何によっては日本の問題ともなりかねない。

蛇頭(スネーク・ヘッド)という中国マフィアが介在したボート難民が時々日本に漂着することがある。もちろん彼らは本物の難民ではない。偽装難民だ。豊かな日本で一旗上げて故国に錦を飾るため大金をマフィアに支払って日本へ不法入国しようとしているのだ。今のところ海上保安庁と警察が追い回す程度で済んでいるが、ひとたび中国に異変が起きて数百万単位の難民が日本を目指した時に、果たして我が国は対応できるだろうか? そう考えると中国の安泰は日本の安全であることが自覚できる。

新世紀の日中関係

当初5、6回の予定だった中国紀行が、近代史に首を突っ込んだために16回を数えることになった。自分なりに下調べして書き進めたつもりであるが、所詮は未体験の事柄に対する俄(にわか)勉強である。事実誤認や不適切な記述があればご指摘願いたい。

今、心が咎(とが)めることが一つある。それは中国の悪い面を書きすぎたような気がするということである。在米中、親切で良心的な多くの中国人に出会い、尊敬する友人もいた。彼らに対して申し訳ない気がし、少々心が痛む。しかし、国家に対する記述と個人に対する恩義は別物と、この際割り切っている。また、同じ中国人でも、大陸と香港や台湾とでは当然考え方や行動形態に大きな差がある。私が文中で述べてきた「中国人」は、主に大陸の人々のことである。その点ご理解頂きたい。

私が高校に入学した1968年、チェコスロバキアで「プラハの春」と呼ばれる民主化運動が起きた。その頃、「ソ連と中共は平和勢力であり、武力で外国を侵略したりしない」と真顔で言う教師がいた。

今もその時のテレビの映像が頭に残っているが、ソ連邦は戦車部隊を派遣して、これを鎮圧してしまった。高校生の私には強烈な印象であった。大国主義とはこうしたものであるが、その時、かの教師は都合の悪い出来事は無視し、共産主義を正当化するのみであった。

私が基本的に左翼の人間を好きになれないのは、彼らは科学を標榜しながら、口先だけでその実少しも科学的ではないからである。いい年をして自分の正義しか認めようとしないのは一種の病気である。

ナショナリズムにしろ、政治的なイデオロギーにしろ、宗教にしろ、適度に用いれば役にも立つが、過度に使えば我が身を滅ぼし周囲にも迷惑を及ぼすことがある。人間は青年期にそうした麻疹(はしか)にかかり易いものだが、国家においても近代化の過程で麻疹にかかる時期があるような気がする。敗戦までの日本は重症の軍国主義麻疹であったが、ちょうど今中国は強度のナショナリズム麻疹の病状を呈している。自己主張だけして相手の言い分を聞かないというのは共産主義者の典型的な症状である。

その中国が吠えるだけで実行力のない川向こうの犬であるなら、さして心配もないが、なまじ開放経済政策で発展して軍事力が増強されてきたことが、我々日本を含む周辺アジア諸国にとって、領土問題や安全保障問題を含む重大な脅威となってきているのだ。

数千年にわたってアジアの大国であり盟主であった中国は、この百年の停滞を越えて今再びアジアの卓越した強国となるべく歩み始めている。21世紀のアジアの覇者を目指す中国にとって「最大の障害」となるのは間違いなくアメリカと日本の存在である。中国は友好的な微笑外交の裏で着々と軍事力の基礎を固め、来るべき時を待っているのである。そうした中国の真の姿を我々は冷静に見つめる必要があると思う。

中国は定期に共産党中央弁公庁と中央軍事委弁公庁の共催による「国際情勢セミナー」を開催している。これには中国の戦略・外交・国防に関わる23の部門・機関が参加し、党・政府・軍の多数の指導者や長老も出席する。そこで現在の国際情勢の分析、将来展望、国家目標、具体的な戦略が議論される。1993年末に開かれた同セミナーで、中国にとって「最大の敵はアメリカの覇権主義」であり、「20年後の主要敵は日本」であることが確認されているという。経済大国となった日本は政治大国を目指しいずれ軍事大国となり、その野心を再びアジアに向けるというのである。中国側のこの分析が的を得たものとは言い難いが、問題は中国の研究者や指導者達がそのように考えているという事実である。

現在の日本にそんな野心も実力もなければ、大陸を支配するメリットもないことを我々は過去の教訓として十分学んでいる。しかし、彼らはそのように考えていない。あくまでアメリカと日本を仮想敵として国家戦略を組み立てているのである。

キッシンジャーは、国際関係には勢力均衡、一国支配、そして混乱状態の三つの可能性しかないと言う。中国があくまで自国が中心のアジアの秩序に固執する限り、いずれ中国との抗争の時を迎えることになるだろう。さてその時、我が国はどんな選択を取るだろう。

1993年にクリントン大統領の就任式に招かれて以来、私は幾度か米大使館の要請を受けて県議団有志とアメリカからの来客の懇親会を開いている。その時の経験から、アメリカという大国が如何に情報収集を重要視しているか再認識させられた。官僚の作成した建前論の報告書に甘んじることなく、大統領府直属の各研究機関の人間を来日させ、地方議員の意見まで詳細に聞き取り、分析している。

こうした姿勢は私達日本人にこそ必要ではないだろうか。国土は小さく、資源も乏しい、他を圧する軍事力がある訳でもない。これからの日本は、どこよりも早く正確な情報収集能力を身につけ、他国にはない独自の技術力によって国際社会を生き抜くより他に道はないはずである。

先日、地元中学校のPTA会長が、『若者が国を愛する心をなくした日本はあと20年で滅びるだろう』という中国の李鵬(りほう)前首相の発言について、生徒会の役員に意見を求めたところ、

「国は滅びても、私は私の夢を追い続けたい」

という答えが返ってきたそうである。これはまさに、戦後のアメリカの占領政策の効果が見事に結実したことを感じさせる答えである。その中学生にとって「日本」とは単なる抽象概念の一つに過ぎないのだろう。「国が滅びる」ということが何を意味するのか、具体的に分からないのだろう。そうした教育がなされていないのだから当然である。

この国を好むと否とにかかわらず、我々がその管理と庇護の下にあることは事実である。一歩国外に出れば、あの小さな赤いパスポートのおかげで如何に優遇されているかが分かるものだ。それは日本という国家が経済大国として認知されてきた証(あかし)に他ならない。しかしそれもいつまで続くかは分からない。

タイタニック号は沈んでも、金の工面さえつけば再建造できる。国家としての「日本丸」が沈めば、我々の生活も人生設計も、あるいは命さえも海の藻屑(もくず)と消え去るのである。若い人達には、ぜひリアリズムの目で物事を眺める習慣をつけて欲しいと思う。

中国の話のはずが、いつしか日本のことになってしまったことをお詫び申し上げ、筆を擱く。(了)